Начать следует с того, что экономика в эпоху СССР была экономикой индустриального типа. Для такой экономики характерно наличие многочисленной армии труда. 20-30 лет назад еще живы были заводы и фабрики, на которых трудились десятки тысяч человек. Теперь такие предприятия являются редким исключением.

Экономика индустриального типа предполагает широкое применение техники с участием человека. Даже при использовании автоматизированных линий, которые применялись и в СССР, все равно без наличия диспетчеров было не обойтись. Кроме того, такая экономика опирается на участие в ней огромного числа рабочих специалистов. Например, слесарей-инструментальщиков, наладчиков, токарей, сварщиков, электриков, каменщиков и т.д.

Специалистов рабочих профессий в СССР готовили многочисленные ТУ и ПТУ. Большинство этих средне-специальных заведений располагались при заводах и фабриках. Особенно эффективны они были там, где в систему включалась вся иерархическая цепочка образовательного процесса. Например, над школой шефствовал крупный завод или фабрика, при них работали профессионально-технические училища и техникумы, а на следующей ступенькой был - вуз.

В Саратове, например, так работал Саратовский авиастроительный завод (САЗ) у которого были ТУ и ПТУ, авиастроительный техникум, а вузы уже готовили специалистов высшей квалификации. Политехнический институт - инженеров, университет - математиков, физиков, химиков и т.д.

Индустриальная экономика нуждалась в кадрах и не только рабочих специальностей, но и в инженерных. Для советской экономики с ее приоритетом реального производства, нужны были квалифицированные кадры всех уровней. В этой системе была широко развита производственная практика. Наконец, она предусматривала различные способы обучения, отдавая приоритет непрерывному образованию, которое включало в себя и возможность образования без отрыва от производства. Все формы образования были бесплатными.

Эту потребность в полной мере обеспечивала и "лучшая в мире" система образования. Лучшей в мире она была не только потому, что умела учить, но отвечала на запросы народного хозяйства. В этой системе знали для чего и чему они учат школьников и студентов.

В 90-е годы бывшая экономика СССР была ликвидирована. В результате этой ликвидации она перестала быть индустриальной, но так и не стала постиндустриальной. Какой же она стала? Она стала - сырьевой.

Когда у нас стали говорить о том, что за минувшие десятилетия мы наплодили слишком много юристов и экономистов, это было отнюдь не случайное явление. Для экономики сырьевого типа нужны именно такие специалисты. Экономисты, чтобы просчитать сколько по трубе поступит нефти и газа, а юристы, чтобы состряпать договора с потребителями ресурсов. Рабочие специальности - упразднялись из-за отсутствия производства, а то производство, которое еще оставалось или которое, худо-бедно, еще открывалось, не нуждалось в таком большом количестве рабочей силы.

Началась эпоха массовой переквалификации. Она носила стихийный характер и не имела ничего общего с системой. Например, огромная армия (преимущественно - женщин) специалистов планово-экономических отделов, инженеров, технологов переквалифицировались в челночников и торговцев на многочисленных рынках, базарах и ларьках. В результате советский средний слой ИТР был ликвидирован, как класс. Вместо того, чтобы начать плановую переквалификацию его для потребностей постиндустриального общества, их предоставили самим себе. В результате был бездарно, а местами и преступно, растрачен инженерно-интеллектуальный потенциал, который при грамотном подходе мог бы обеспечить Родине переход в постиндустриальную эпоху.

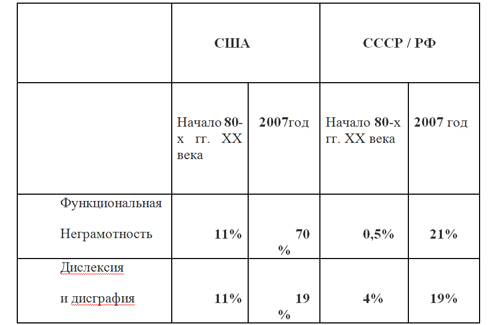

Параллельно ликвидации производственной системы шло переформатирование и стемы образования. Ее следовало бы переориентировать на систему, которая бы отвечала запросам постиндустриальной экономики, но на пути возникла экономика сырьевая. Отсюда и цель, которую поставили перед системой образования в России ее реформаторы: они предложили ей готовить не "творца" (производителя), а "потребителя" (паразита). Дошли до точки абсурда, когда законодательно запретили в школах трудовую практику, включая и работу детей по уборке классов или школьной территории. Между тем, приучение детей к труду не было чьим-то капризом, а носило фундаментальный характер, который отвечал производственному типу экономики индустриального типа.

Сокращались часы, которые отводились в советской системе образования на точные науки - математику, физику, химию. И это тоже отвечало новым реалиям: раз не стало производства, зачем тогда нужно знание прикладных предметов. Потенциального "потребителя" (паразита) не нужно было учить производящим наукам, да к тому же производящие отрасли стремительно сжимались или ликвидировались.

Исподволь учащимся внушалась ненависть и презрение к советской эпохе, к ее завоеваниям и достижениям. Но воспитывая у молодых людей ненависть к "совку", новые кураторы системы образования не создавали ему альтернативы. И сегодня в школах не только не могут толком объяснить, в какой стране мы живем, но и какие цели ставит перед собой эта страна, а также, каким путем она будет двигаться, чтобы эти цели достичь.

Но и этого мало: школа не знает для чего (и для кого) она готовит учащихся. Раз такого осознания нет, то их и готовят только к одному предмету: к сдаче ЕГЭ. Целью образования стала подготовка к сдаче ЕГЭ. Если бы советская школа учила детей только для успешной сдачи экзамена, то грош цена было бы такому образованию. Советская школа учила знаниям, а не хитростям сдачи ЕГЭ. При этом знания, полученные в такой школе, носили фундаментальный характер.

Фундаментальность знаний была необходимо для готовности переквалификации, если это потребуется, а также для готовности к непрерывному образованию. Без этих элементов, как народное хозяйство так и сама система образования были бы немыслимы.

Что же мы наблюдаем сегодня? Индустриальной экономики у нас уже нет, а постиндустриальной - еще нет. Сырьевая же экономика не предполагает наличия в ней многочисленных трудовых ресурсов. Известно, что экономика низкого передела обходится минимальным количеством работников. Отсюда и низкая потребность экономики в высококвалифицированных кадрах.

Новая система образования, которую пытались вылепить наши псевдореформаторы не отвечает той системе народного хозяйства, которая сложилась в РФ за последние десятилетия. Она не плохая и не хорошая, она просто не представляет себе для чего следует учить школьников и студентов. Путь их незамысловат. Если сдал ЕГЭ - поступишь в вуз, если вуз закончишь - работы не найдешь, а та, что есть, как правило, низкооплачиваемая или не престижная. Беда еще и в том, что промежуточные (между школой и вузом) звенья образования - колледжи и техникумы - не гарантируют не только хорошей работы, но и работы вообще.

Вот почему тщетными выглядят усилия нового министра образования Ольги Васильевой по возрождению элементов "лучшего в мире образования". Они тщетны поскольку нет той потребности в кадрах, которая была в СССР, да и страны той вот уже 25 лет, как нет.

Единственный выход из тупика, в котором сегодня оказалась российская система образования лежит в направления к постиндустриальному обществу, в котором "творец", а не паразит будет играть решающую роль. Но поскольку на пути к такому типу общества лежит экономика сырьевого типа, переход к нему точно также, как и переход к эффективному образованию будет сильно затруднен, а то и едва возможен.

Сергей Бурдонов

Сергей Бурдонов Роман Антонов

Роман Антонов  Игорь Осовин.

Игорь Осовин.  Наталья Караман

Наталья Караман В селах Саратовской области по-прежнему нет воды

В селах Саратовской области по-прежнему нет воды